– II –

Rechts: Maria Caspar-Filser: Die Malerfamilie, 1939 (Ausschnitt)

Zum vorhergehenden Teil geht es hier:

Wissen was Weltkunst ist, Teil 1: Expressionismus im Dritten ReichMaria Caspar-Filser und Gabriele Münter

oder vom Glück das richtige Opfer zur rechten Zeit im richtigen Umfeld zu sein sowie vom Schaden offensichtlich bürgerlicher Verhältnisse und der falschen Religion für Künstler der Avantgarde

Zwischen den beiden Weltkriegen war Maria Caspar-Filser (1878–1968) die berühmteste lebende deutsche Malerin. Die in Riedlingen im Landkreis Biberach geborene und seit 1907 in München lebende Maria Caspar-Filser zählte 1913 als einzige Frau zu den Gründungs-Mitgliedern der Münchener Neuen Secession und wurde 1925 als erste deutsche Malerin überhaupt zur Professorin ernannt – damit stand sie neben Käthe Kollwitz, die bisher als einzige Bildhauerin den Titel erhalten hatte. Es folgte die Zeit ihrer höchsten Anerkennung, mit internationalen Ausstellungen, mehreren Beteiligungen an der Biennale in Venedig.

Dann kam der Bruch durch die nationalsozialistische Verfemung, die schon 1928 einsetzte und von der sich ihre Rezeption bis heute nicht befreit hat. Stattdessen wird heute immer, wenn von großen deutschen Malerinnen des 20. Jahrhunderts die Rede ist, an erster Stelle Gabriele Münter (1877–1962) genannt – wie kam es dazu und ist das berechtigt?

Zwar war Gabriele Münter vor dem Ersten Weltkrieg mit ihrer Beteiligung an den Ausstellungen des Blauem Reiters ebenfalls mitten im Geschehen und ihr malerisches Werk der Zeit teilt in der Reduktion gegenständlicher Formen sowie dem Einsatz summarischer Farbflächen wesentliche Aspekte der Kunst dieser avantgardistischen Bewegung, doch sowohl im Hinblick auf die künstlerische Eigenständigkeit als auch im Hinblick auf die Rezeption und die Position im zeitgenössischen Kunstleben nimmt sie keine zu Maria Caspar-Filser vergleichbare Position ein.

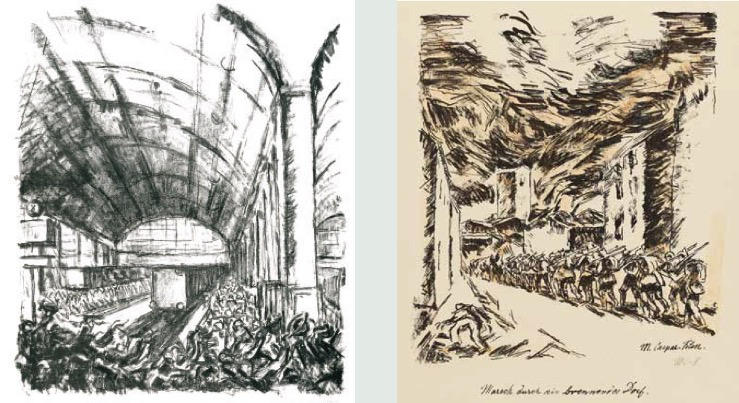

Zu den bemerkenswerten Besonderheiten von Caspar-Filsers Werk gehören ihre Schilderungen von Szenen aus dem Krieg schon kurz nach dessen Ausbruch.

Rechts: Maria Caspar-Filser: Marsch durch ein brennendes Dorf, 1914

Maria Caspar-Filser beteiligte sich — einmal mehr als einzige Frau — an der Gestaltung von Mappenwerken zum Ersten Weltkrieg, deren Verkauf der Behandlung von verwundeten Soldaten und Kriegsversehrten zugute kommen sollten. Sie sind zum einen aufgrund ihrer weiblichen Autorschaft von besonderem Interesse, zum anderen aber allein wegen ihrer Motivwahl und künstlerischen Ausführung. Caspar-Filser stellt hier anonyme Menschenmassen in eine sie dominierende Umwelt – in Motiv und Gestaltung wirken diese Darstellungen aktuell und modern.

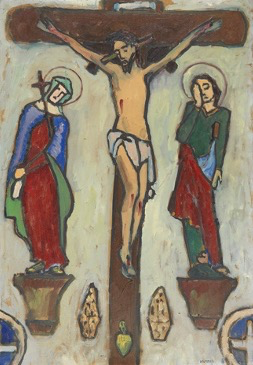

Von besonderer Unmittelbarkeit und Ausdruckskraft ist das Gemälde:

In Duktus und Dramatik erinnert es an Ludwig Meidners Apokalyptische Visionen von 1913. Mit seiner expressiven Steigerung des Geschehens ist es ein herausragendes Bild einer Künstlerin der Zeit. Nach dem Schlachten bleibt die geschundene und getötete Kreatur in der Natur zurück. Dieses Gemälde steht in gewisser Weise in ihrem Werk wie auch in ihrem künstlerischen Umfeld absolut singulär da. Es fängt die Unmittelbarkeit der Ereignisse ein – ohne dass sie selbst vor Ort war und das Kriegserlebnis geteilt hätte.

In den hier von Caspar-Filser gezeigten Werken manifestiert sich jener Dreischritt der Kriegserfahrung, der die dramatische Entwicklung der öffentlichen Stimmung charakterisiert:

1. Umjubelter Aufbruch

2. Konfrontation mit der unerwarteten Realität

3. Desillusionierung und Schrecken

Bei Münter findet sich praktisch nichts zum Thema, allenfalls können solche Darstellungen wie die hier eingefügte Klage als Reflex dieses dramatischen und epochalen Ereignisses gesehen werden.

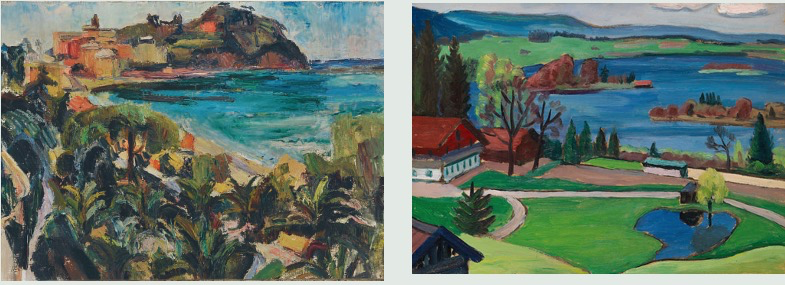

Vergleicht man die Landschaftsgemälde der folgenden Jahrzehnte lässt sich die malerische Überlegenheit und tiefgehendere Reife in der Gestaltung Caspar-Filsers allenthalben erkennen.

Das gilt für die Zwanziger Jahre ebenso…

…wie in den Jahren der Unterdrückung:

Rechts: Gabriele Münter: Olympiastraße, 1936

…oder die Nachkriegszeit, in der sich beide nicht mehr wesentlich verändern. Für die Stillleben beider ließen sich die Vergleiche fortsetzen. Wer nicht mit dem Vorurteil, dass Naivität und Kindlichkeit grundlegende Qualitäten avantgardistischer Malerei die Werke betrachtet, wird klar erkennen, wer hier die bessere Malerin ist.

Warum aber nun hat Caspar-Filser nach dem Krieg nicht mehr die gleiche Würdigung erfahren wie Münter und die anderen Expressionisten? Dazu lassen sich mindestens folgende Gründe anführen:

Erstens wegen ihrer ästhetischen Individualität, die sich keiner Richtung oder Gruppentendenz einordnen lässt.

Mit den historischen Bewegungen des Expressionismus in Deutschland hat ihre Malerei nur wenig gemein. Sie teilt weder den absoluten diesseitigen Subjektivismus des nördlichen Expressionismus, insbesondere der Brücke-Maler, noch die transzendental-esoterische Vergeistigung einiger Expressionisten des Blauen Reiters wie Wassily Kandinsky oder Franz Marc. Bei ihr findet sich weder etwas vom Pathos des Menschlichen der einen, noch vom Pathos des Geistigen der anderen.

Ihre Kunst ist überhaupt vollkommen frei von jedem Pathos (worin sie sich von der ihres Mannes unterscheidet). Alles ist verankert im sinnlichen Erlebnis der sichtbaren, gegebenen und als solcher wahrgenommenen Gegenstandswelt. Ideologie sowie jegliche Parteinahme ästhetischer oder kunstpolitischer Art sind ihr vollkommen fremd.

Damit ist der zweite der Faktoren berührt, die der Rezeption des Werkes von Caspar-Filser nach dem Zweiten Weltkrieg in der Breite entgegenstanden, wie sie anderen Vertretern ihrer Generation zuteil wurde. Denn nach dem Krieg wurden zunächst und mit besonderer Vehemenz die programmatisch enger definierten Gruppierungen und Tendenzen der Moderne und Avantgarde sowie die einzelnen Künstler, die diesen angehörten, rehabilitiert und gewürdigt. Das waren die Künstlervereinigung Brücke, die Künstler aus dem Kreis des Blauen Reiters oder die Vertreter des Bauhauses.

Künstler, die solchen Gruppierungen angehörten, erfuhren allein aufgrund dieser Zugehörigkeit höhere Aufmerksamkeit und Würdigung als Künstler derselben Generation, die keiner dieser Gruppierungen angehörten. Für die Münchner Kunstgeschichte scheint dieses Rezeptionsverhalten besonders ausgeprägt, da sich sowohl im universitären wie auch im Museumsbetrieb eine extreme Fokussierung auf das Wirken Kandinskys und des Blauen Reiters als quasi eigentlicher und einziger legitimer Vertretung einer progressiven Münchner Moderne durchgesetzt hat, obwohl sich gerade hier allerlei unterschiedliche Künstlergruppen und -vereinigungen gründeten, die sich auch in einer lebendigen und durchauskomplexen Auseinandersetzung miteinander befanden.

Drittens ist im Zusammenhang mit den Avantgarde-Bewegungen richtig festzustellen: Maria Caspar-Filser war auf den ersten Blick sicher keine Revolutionärin der Malerei. Ihr Werk entwickelte sich vielmehr in organischer Weise, was von zeitgenössischen Kritikern seit ihren Anfängen immer wieder betont wurde.

Doch ist dies im Rückblick allerdings ein Moment, das ihrer Rezeption als bedeutender Künstlerin des 20. Jahrhunderts schadet, da der kunsthistorische Blick weitgehend auf das unmittelbar offensichtliche bzw. behauptete Neue und Revolutionäre, auf die Risse und Brüche in den Werken der Künstler oder auf die Konflikte und Kämpfe der Künstler und Kunstrichtungen mit dem etablierten Kunstbetrieb, mit der Geschichte, der Politik und ihren Institutionen gerichtet ist. Davon lässt sich tatsächlich so wenig bei Caspar-Filser finden, dass sie durch das Raster dieses Blickes hindurchfällt.

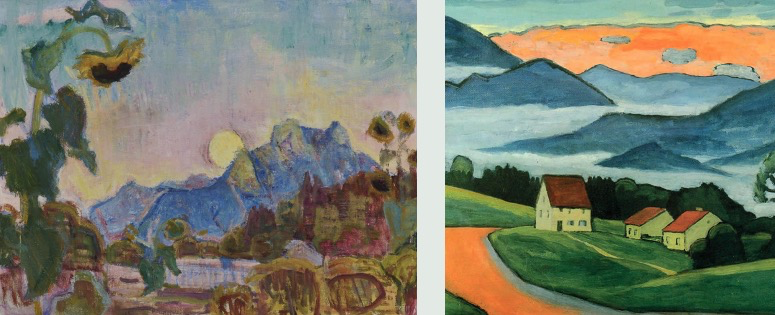

Viertens widersetzt sich auch ihre Werkgestalt den noch heute gültigen ästhetischen Ideologien der wesentlichen Avantgardegruppen. Dazu sei zuerst im Vergleich mit den Künstlern des Expressionismus – hier geschehen mit Gabriele Münter – auf ihren Umgang mit Farbe verwiesen:

Exemplarisch für das gängige kunsthistorische Verständnis ist die Feststellung im Vorwort zur großen Retrospektive des Werks von Gabriele Münter 1992 in München, in dem es heißt: „…die Intensität des Blicks, die Fähigkeit zur Vereinfachung des real Gesehenen, die Arbeit allein aus Umrisslinien und flächenhafter Farbe bildeten entscheidende Elemente [ihres] Neubeginns.“

Ersteres ist eine Unterstellung, die besser zu Caspar-Filser passen würde, der Rest der Aussage gilt für einen Großteil der Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts, denn Vereinfachung, Umriss, flächenhafte Farbe – diese Eigenschaften finden sich in der Tat bei den Expressionisten der Brücke, des Blauen Reiters, im Bauhaus und bei de Stijl. Zu ergänzen wäre nur, dass flächenhafte Farbe zumeist auch die Tendenz zur reinen Farbe meint, zur Bevorzugung der Primär- und Sekundärfarben in der Theorie und ihrer systematischen Anwendung in der Praxis.

Allen genannten Tendenzen widersetzt sich die Malerei Caspar-Filsers. Genauer: Sie strebt kontradiktorisch in die entgegengesetzte Richtung: Zwar mag sie im Einzelnen auch Gegenstände vereinfachen, doch es ist gerade die Komplexität ihrer sinnlich-realen Erscheinung, der sich die Malerei Caspar-Filsers zuwendet.

Dazu gehört auch, dass sie den Umriss vermeidet. Er vereinheitlicht die Erscheinung der unterschiedlichsten Gegenstände formal und weist ihnen eindeutige Begrenzungen zu. Dieses Vorgehen ist Caspar-Filser vollkommen fremd. Nicht allein, dass solche Konturen einer beobachtenden Weltwahrnehmung und aus ihr entspringenden Darstellung widersprechen, sie unterwerfen die Wirklichkeit in ihrer Vielfalt und überbordenden Fülle einem ihr fremden Regulativ und berauben sie so ihrer Freiheit. Gleiches gilt für die Anwendung farbiger Flächen und die Theorie reiner Farben.

Mit den Farbtheorien der Avantgarde – insbesondere Kandinskys und Ittens – setzt sich eine Hierarchisierung der Farben durch, in der gemischte Farben, Nuancierungen, Schattierungen, Brechungen usw. gegenüber den reinen Farben abgewertet werden. Für Caspar-Filser existieren solche Hierarchien nicht. Sie setzt auf den Reichtum des gesamten Spektrums farbiger Gestaltung, inklusive aller gebrochenen und schmutzigen Farben.

Fünftens fehlte ihr nicht nur die richtige Künstlergruppe, sie hatte auch den falschen Partner und führte mit ihm ein für die künstlerische Reputation offensichtlich ungeeignetes Leben: Sie war mit Karl Caspar, den sie seit ihrer Kindheit kannte und zur Malerei brachte, früh verheiratet und blieb es das gemeinsame Leben lang – und sie führten ein geregeltes Leben, das bürgerlichen Vorstellungen entsprach. Ganz schlecht im Hinblick auf die Bildung attraktivitässteigernder künstlerischer Legendenbildung…

– dagegen Münter: optimal! Sie kommt mit ihrem Kunstlehrer Kandinsky zusammen, lebt mit ihm in wilder Ehe ein richtiges Künstlerleben à la Bohème, wird dann schnöde von ihm verlassen und kommt über den Verlust lange nicht hinweg. In ihrem Leid widmet sie sich ihrem Werk für das sie einige Anerkennung erhält. Am Ende zeigt sie sich großzügig und stiftet ihre und seine Werke dem städtischen Museum Lenbachhaus, das so mit einem Schlag zum Zentrum der Kunst des Blauen Reiters wird – und darauf folgt

sechstens: dass mit ihrer Stiftung an das Lenbachhaus seit den fünfziger Jahren für dieses ein vitales Interesse an ihrem Werk bestand, dessen Bedeutung es in der Folgezeit mit Ausstellungen und Publikationen massiv propagierte. So ist denn zu beobachten, dass ihr Name ungefähr ab den Neunziger Jahren in die großen Überblickskunstgeschichten Einzug hält. Ihr heutiger Ruf verdankt sich vor allem diesem Umstand.

Auf der anderen Seite lässt sich resümieren, dass der künstlerische Rang und die kunsthistorische Rezeption Caspar-Filsers in keinem Verhältnis zu ihrem derzeitigen Bekanntheitsgrad unter deutschen Kunsthistorikern und der kunstinteressierten Öffentlichkeit stehen. Seit dem Krieg ist die Kenntnis ihrer Werke auf den süddeutschen Raum beschränkt geblieben.

Hier, insbesondere in den heimischen Regionen Oberschwabens und der schwäbischen Alb, erfährt sie kontinuierliche Würdigung – aber nun als schwäbische, als eine für die Region bedeutende Künstlerin. Dass sie dies ist, steht außer Frage. Doch es bleibt die Frage, ob ihr künstlerischer und kunsthistorischer Rang darauf beschränkt bleiben darf und kann.

Die Antwort auf diese Frage kann in Anbetracht ihrer bedeutenden Rolle in der deutschen Malerei vor der nationalsozialistischen Diktatur und ihrer spezifischen malerischen und ästhetischen Qualitäten nur eine sein, nämlich ein klares und vernehmliches: Nein.

Fortsetzung hier:

Wissen was Weltkunst ist, Teil 3: Von Künstlern im KriegBildnachweise:

© VG Bild Kunst, Bonn, und Archiv Haus Caspar-Filser, Brannenburg für die Werke von Maria Caspar-Filser, 2023

© VG Bild Kunst, Bonn, und Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München, 2023