– III –

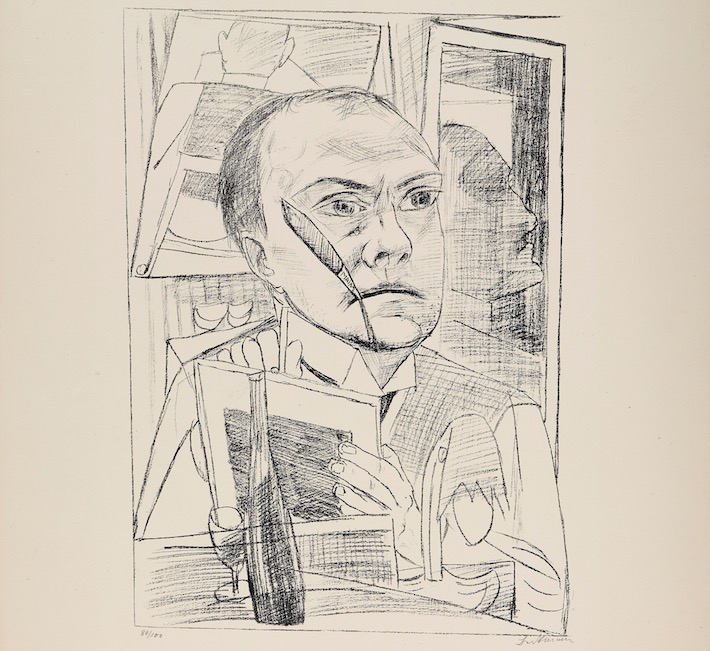

Rechts: Fritz Steisslinger: Selbstportrait, 1916, Öl/Lwd., 41,2 x 33,7 cm, Nachlass Fritz Steisslinger, Böblingen

Zu den vorhergehenden Teilen geht es hier:

Wissen was Weltkunst ist, Teil 1: Expressionismus im Dritten Reich

Wissen was Weltkunst ist, Teil 2: Maria Caspar-Filser und Gabriele MünterVon Künstlern im Krieg

oder vom Sieg des Extremismus über den Humanismus in der Kunst

Otto Dix wurde 1891 in Gera geboren. Er hatte schon früh ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein – legendär sein Spruch: „Entweder ich werde berühmt oder berüchtigt.“ – Ihm ist im Laufe seiner Karriere beides gelungen.

Dix wurde im August 1914, kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs, als Ersatzreservist eingezogen, war aber erst ab Herbst 1915 an verschiedenen Fronten im Einsatz. Er bewies sich im Kampfgeschehen als überaus robust, erhielt 1915 das Eiserne Kreuz II. Klasse und wurde als Vizefeldwebel aus dem Krieg entlassen.

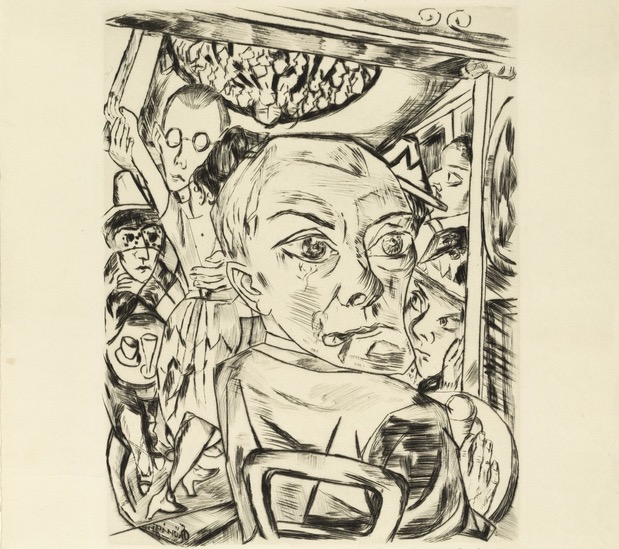

Für Dix war die Teilnahme am Krieg – wie für Max Beckmann – weniger eine patriotische Pflicht. Er verstand sie, wie er später rückblickend darlegte – vielmehr als Verpflichtung seiner Kunst gegenüber: als Herausforderung, die Welt und das Leben mit all seiner Gewalt und seinen Abgründen als Ganzes zu erleben und zu erfassen, und er versprach sich davon Impulse für die Entwicklung seiner Kunst und seiner Ausdrucksmittel. In einem späten Interview sagte er dazu:

„Der Krieg war eine scheußliche Sache, aber trotzdem etwas Gewaltiges. Das durfte ich auf keinen Fall versäumen. Man muß den Menschen in diesem entfesselten Zustand gesehen haben, um etwas über den Menschen zu wissen […] Alles muß ich sehen. Alle Untiefen des Lebens muß ich selbst erleben, deswegen gehe ich in den Krieg, und deswegen habe ich mich überhaupt freiwillig gemeldet.“

Otto Dix, Gespräch mit Freunden am Bodensee, Dezember 1963, zit. n. Diether Schmidt: Otto Dix im Selbstbildnis, Berlin (Ost) 1978, S. 237

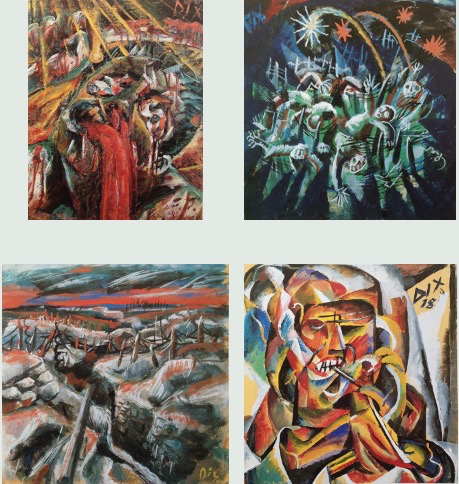

Die Erfahrung des Krieges verarbeitet Dix unmittelbar in seinem Werk. Stilistisch dem Expressionismus folgend, präsentiert er sich in seinem Selbstbildnis mit Artilleriehelm als eine zeitgenössische Version des Mannes mit dem Goldhelm von Rembrandt bzw. aus dessen Umkreis. Hier wie dort dominiert ein plastisch dekorierter Helm ein darunter zurücktretendes Gesicht – hier statt des alten Mannes ein Jüngling mit skeptisch fragendem Blick, steif und unsicher in der Haltung.

Die Spannung zwischen der Zurückhaltung im Habitus und der glühenden Farbigkeit mag das Schwanken des Künstlers zwischen seinem selbstgewissem individuellen Erlebenshunger und dem Unwohlsein angesichts der Unterwerfung unter ein ihm fremdes Regiment zum Ausdruck bringen – er ist hier offensichtlich nicht allein, sondern steht in einer Reihe mit anderen Soldaten.

Dieses Selbstbildnis stammt aus der Zeit des Beginns seines Militärdienstes. Einen Eindruck davon, wie es dem Künstler mit dem Krieg ergehen sollte, erhält man, wenn man das Bild umdreht und die Rückseite anschaut:

Rechts: Selbstbildnis als Soldat, 1914, Öl auf Papier, 68 x 53 cm, Kunstmuseum Stuttgart, verso

Von blutroten Farbfetzen umschwirrt, den Helm abgeworfen, ohne Haare, den kahlen Schädel mit dem wulstigen Gesicht vorgestreckt, begegnet uns eine ungestüme und rohe Gestalt – des Menschlichen völlig entledigt, ein offenbar in die Enge getriebenes wildes Tier, schwankend zwischen Angst und Aggression – bedrängend selbst die wie ein Brandmal gesetzte riesige Signatur im Nacken des Künstlers. –

Insgesamt ein getreues und daher erschreckendes Abbild der Brutalität und Grausamkeit des Krieges – jenes von Dix benannten „entfesselten Zustands“, der offensichtlich die dünne Haut der Zivilisation vom animalischen Leib des Menschen gezogen hatte.

Mit den Worten von Siegmund Freud, der bis dahin dem Prozess der Zivilisation optimistisch gegenüber stand, damals wählte, um den Eindruck zu beschreiben: Die Menschen seien wohl doch

„nicht so tief gesunken, wie wir fürchteten, weil sie gar nicht so hoch gestiegen waren, wie wir von ihnen glaubten.“

Siegmund Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tod, 1915.

Der Zerstörungstrieb, der im Chaos endet, ist überall am Werk. Er ist zugleich ein Signum der Epoche. Diese im eigenen Erleben vollständig zu erfassen, war das Ziel von Dix – und während seiner Kriegsjahre versuchte er unablässig eine bildnerische Sprache dafür zu finden. Etwa 600 Zeichnungen sind aus knapp drei Kriegsjahren überliefert. Darunter eine größere Zahl gemalter Deckfarbenbilder.

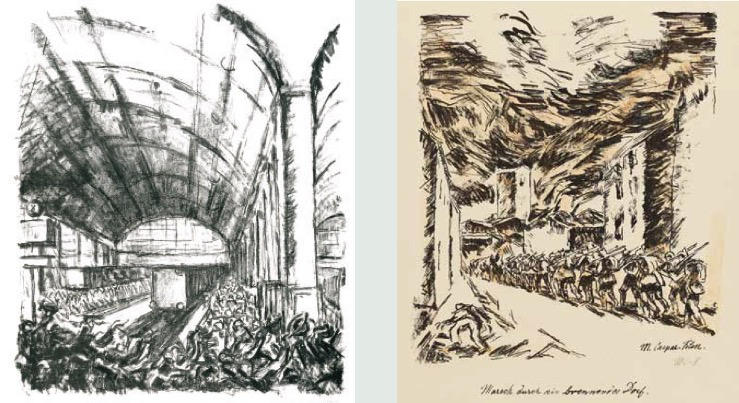

Unten links: Schützengraben, Gouache, 1917 – rechts: Krieger mit Pfeife, Goouache, 1918

Im Überblick lassen sich nur wenige davon als Antikriegs-Bilder erkennen. Es scheint vielmehr so, als gebe sich Dix – ganz im Sinne seines Vorhabens – mit offenen Sinnen dem Erleben als solches hin – ohne Vorbehalt und Vorurteil – aber voller Spannung und Erregung – und diese schlägt sich unmittelbar in all seinen Blättern aus der Zeit nieder.

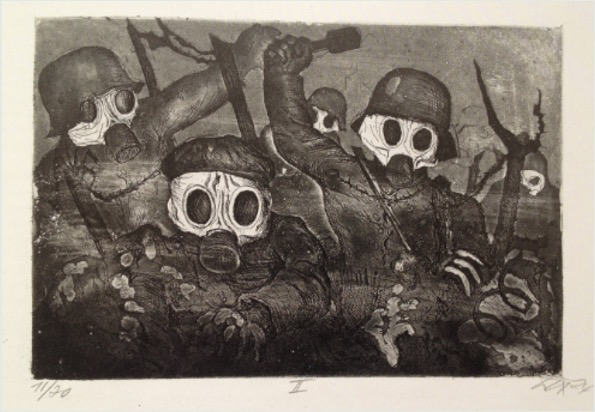

Die Ereignisse des Krieges ließen Dix auch nach dessen Ende lange nicht los. Im Jahr 1924 veröffentlicht er eine Folge von Radierungen mit dem Titel Der Krieg, in der er seine Erlebnisse noch einmal ausführlich verarbeitet:

Die Blätter unterscheiden sich thematisch und formal deutlich von seinen Zeichnungen aus den Kriegsjahren. Für die Zeichnungen wählt er eher allgemeine Titel, wie Soldat, Volltreffer, Handgemenge, und konzentriert sich auf exemplarische Momente des Phänomens Krieg als solchem – er sieht im Besonderen Moment das Allgemein Charakteristische – und dies hilft ihm offensichtlich angesichts des Geschehens innere Distanz zu wahren.

In den Radierblättern hingegen springt einen das Einzelne, das Faktische an – sie sind dem individuellen Grauen im Kriegsgemenge viel näher, hier finden sich zerfetzte Leichen oder wurmzerfressene Kadaver – es scheint, als habe dieses in Dix nachgewirkt und er dafür erst nach längerer Zeit eine Ausdrucksform gewonnen.

Mit der Wahl seiner Motive und Formensprache schafft Dix das zeitgenössische Pendant zu den Radierfolgen mit Schrecken des Krieges von Jacques Callot aus dem Dreißigjährigen Krieg und den einhundert Jahre zuvor geschaffenen Desastres de la Guerra von Francisco Goya – womit über die biographische Stellung des individuellen Werkes hinaus explizit die historische und die kunsthistorische Dimension in die Folge einbezogen wird. Dix weist im Rückblick auf seine entscheidende Erkenntnis hin:

„Goya, Callot, noch früher Urs Graf, von ihnen habe ich mir Blätter in Basel zeigen lassen – das ist großartig… wie sich die Materie Mensch auf dämonische Weise verändert.“

Hans Kinkel: Vierzehn Berichte. Begegnungen mit Malern und Bildhauern, Stuttgart 1967, S. 75

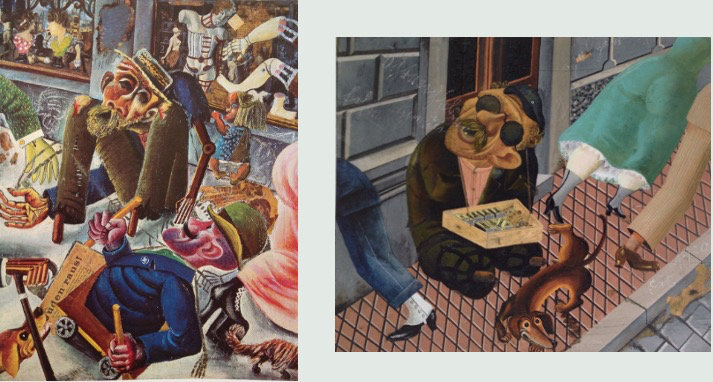

Dix ist einer der wenigen Künstler, die auch noch Jahre später die elenden Folgen des Krieges für die kriegsversehrten Soldaten während der Weimarer Republik, am Anfang der sogenannten Goldenen Zwanziger Jahre drastisch thematisierte.

Rechts: Otto Dix: Der Streichholzhändler, 1920, 141,5 x 166 cm, Staatsgalerie Stuttgart

Mit der Radierfolge Der Krieg und den versehrten Kriegsveteranen wird Dix zu dem Antikriegskünstler, als der er in der Folgezeit wahrgenommen wurde, der er aber in seinen Zeichnungen aus Kriegstagen noch längst nicht war.

Man muß den Menschen in diesem entfesselten Zustand gesehen haben, um etwas über den Menschen zu wissen…

Interview mit Otto Dix, „Über Kunst, Religion und Krieg“, Dezember 1963

Dix gilt heute als bedeutendster Künstler zum Thema des Ersten Weltkriegs, was sowohl die Menge der Werke als auch ihre Themen und Ausdrucksmittel betrifft. Ein immenses Werk, unmittelbar, drastisch, erschreckend, grausam – ganz so wie der Krieg selbst für die Teilnehmer war.

Auf den Punkt gebracht könnte man sagen: Er schuf eine extreme Kunst für ein extremes Zeitalter. In beiden scheiterte die Humanität bzw. sie wurde zur Strecke gebracht. Dass er diesen Umstand so rücksichts- und schonungslos in immer neuen Variationen ausbreitet, sieht Dix selbst als sein besonderes Verdienst und gilt als herausragendes Charakteristikum seiner Kunst und macht daher in der Tat seinen historischen Rang aus.

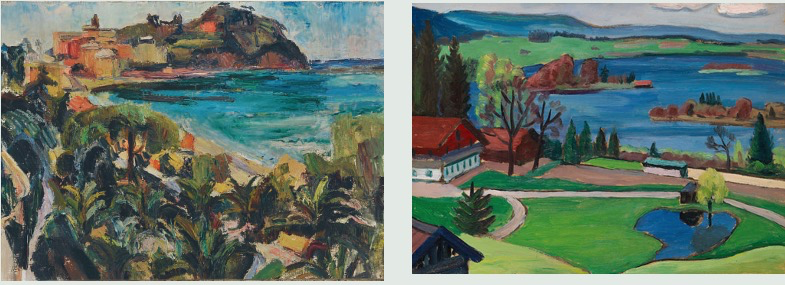

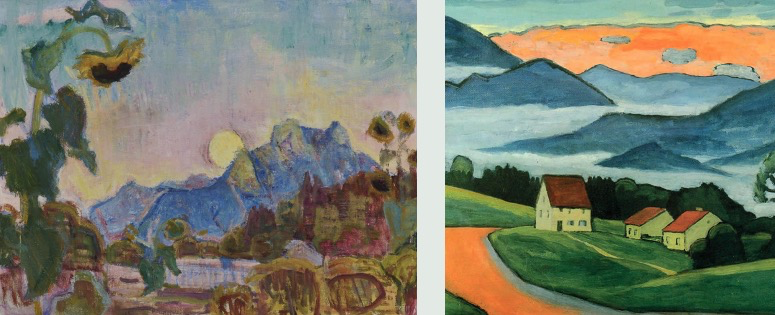

Eine völlig andere Haltung in diesen Dingen nimmt der im selben Jahr 1891 wie Dix geborene Fritz Steisslinger mit seinem Denken und seinem Werk ein. (Ausführliche Informationen zu Leben und Werk finden sich auf www.fritz-steisslinger.de.)

Steisslinger hatte sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. Er kehrte dazu eigens aus Venedig zurück, wo er bis dahin lebte und wirkte. Er diente als Artillerist, Beobachter, Melder und Batterieführer, 1915 an der Ostfront, ab 1916 Westfront und wurde mehrmals schwer verwundet – erfuhr nach anfänglichem Optimismus die Grauen des Krieges, dieser sei:

„schrecklich […], blutig, grausam“, aber: „Am meisten ist er doch erbärmlich. Und darum eben grausig, grausig […] ein einziger Friedhof, scheußliche Katakombe. Eine Wollust des Ekels.“

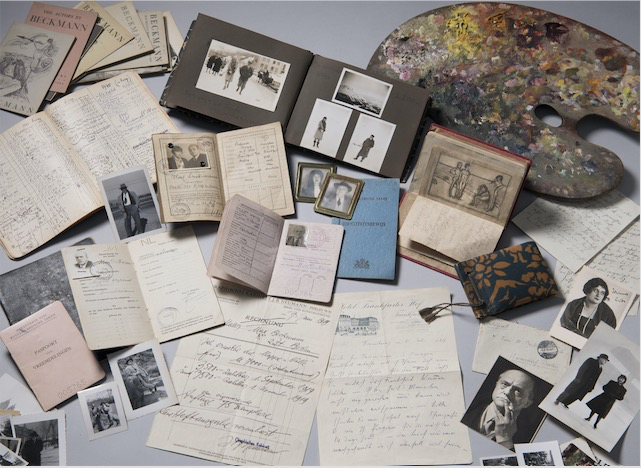

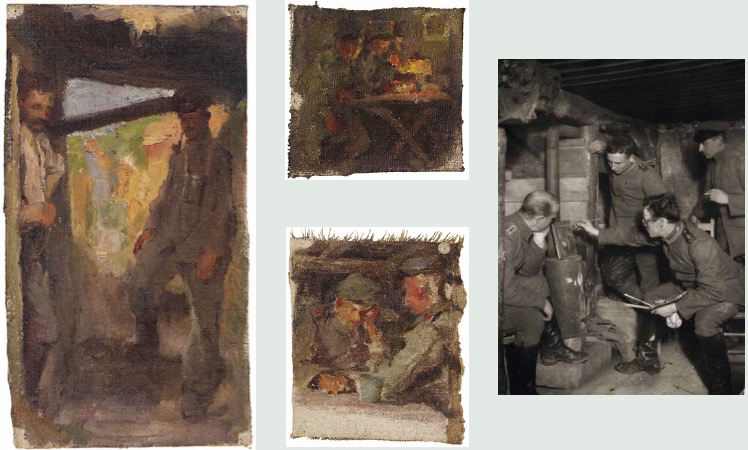

Fritz Steisslinger ist – soweit bekannt – der einzige Künstler, von dem nachweislich Ölbilder aus den Quartieren und Unterständen vor Ort erhalten sind. Es handelt sich um kleine Ölstudien und Skizzen.

Mitte: Zwei Kameraden am Tisch, um 1916/17, Öl /Lwd., 10,3 x 10,4 cm

und: Zwei Kameraden am Tisch, um 1916/17, Öl/Lwd., 15 x 12 cm

Rechts: Fritz Steisslinger malt im Unterstand umringt von Kameraden, 1916, Fotografie

Über das Malen im Krieg sinniert Steisslinger in seinem Tagebuch am 5. März 1916:

„Den Tag war’s ruhig. Ich habe eine Skizze vom Unterstand gemacht, Bausch und Möbius als dekorierende Kanoniere.“

Fritz Steisslinger: Kriegstagebuch, Nachlassverwaltung Fritz Steisslinger, Böblingen

und zwei Wochen später:

„Heut Früh ein Portrait des Hauptmanns angefangen. Untermalt in einer Stunde“ und kommentiert weiter: „Gemalt, wie das klingt! Wie mitten im Frieden. Ziemlich weit bin ich gekommen und morgen früh komme ich in die Feuerstellung und der Hauptmann.“

Ebenda

Als er einige Tage später fertig ist, schreibt er:

„Portrait fertiggemacht. Danach sind sie drum herumgetanzt. Grossartig – Tadellos!“

Ebenda

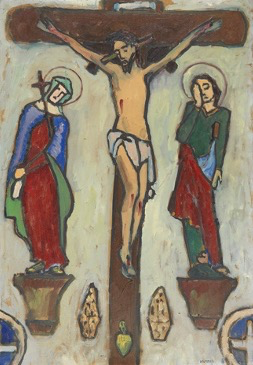

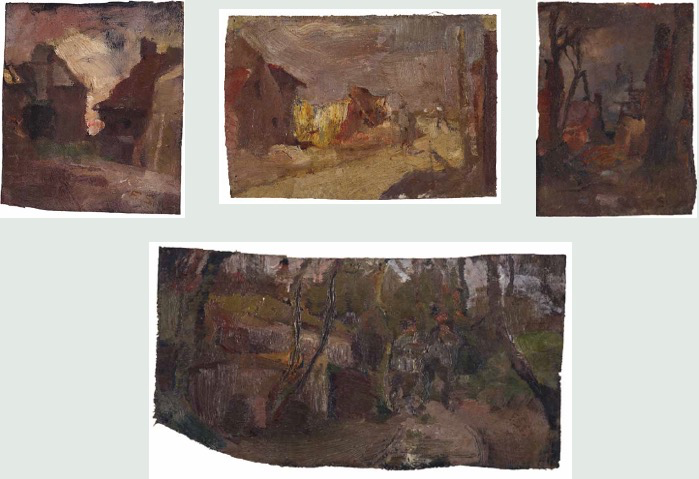

In solchen privaten Äußerungen dokumentiert sich der Irrsinn dieses Krieges – aber kaum in Steisslingers Bildern – denn: das Bemerkenswerte an seinen Ölskizzen ist, dass sie keine Kampfhandlungen zeigen und keine dramatischen Ereignisse. Er malt v. a. die Kameraden und ihren Alltag beim Harren im Unterstand. Allenfalls ein „Soldat auf der Lauer“ verweist unmittelbar auf Kriegsereignisse oder einige Skizzen mit Bränden und Zerstörungen in Dörfern als Folgen des Krieges:

Unten: Zwei Soldaten am Unterstand, um 1916, Öl/Lwd./Pappe, 13 x 24,3 cm

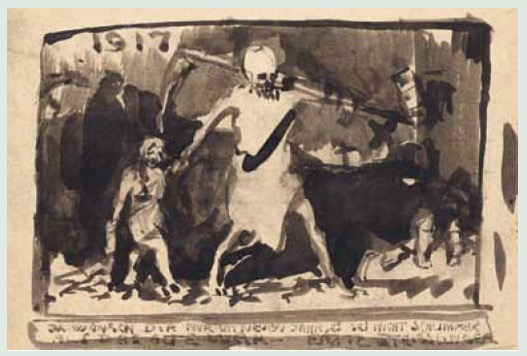

Ansonsten gibt es noch eine Tusche-Zeichnung zum Neujahr 1918:

Das ist alles, ansonsten nichts vom Schrecken und Sterben im Krieg – wie es uns drastisch Dix oder Beckmann vorführen. Diese gibt es auch bei ihm, aber nur in seinem privat gebliebenen Tagebuch! Solche Schilderungen sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt – warum, das begründet er in einem Brief an seinen Sohn Hans im Zweiten Weltkrieg, in dem der Vater und seine drei Söhne, von denen er zwei verlieren sollte, dienten:

„… Wir sind zwei Kriegsgenerationen schlechthin.

Wenn ich mir in Erinnerung zurückrufe meine eigenen Bedrängnisse während des letzten Krieges (1914–1918), so kommt es mir vor, als erlebte ich nach Deinem Bericht alles nochmals.Dabei habe ich auch in diesem Krieg wieder etwas mitgetan und viel Kampf und Elend in jeder Form erlebt. Fast 8 Jahre war ich Front- oder Kriegssoldat. […]

Brief an den Sohn Hans, 19. September 1943

Das Wesentliche alles Schrecklichen habe ich damals jedenfalls für mich behalten. Ich habe es ein ganzes Leben lang niemals in seiner ganzen Nacktheit von mir gegeben – – – selbst dann nicht, wenn damit ein gewisser Eindruck zu meinen Gunsten hätte erzielt werden können.

Wie in meiner Malerei […] habe ich in jeder Hinsicht und vor allem in der als Mann, möglichst immer das gesagt und getan, was für die von mir geschützte oder gar geliebte Umwelt gerade noch erträglich sein konnte. Was unter dem Strich lag, hat mich nie interessiert.“

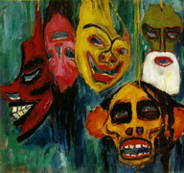

Steisslinger war zwar jederzeit kompromisslos in seiner künstlerischen Haltung gewesen, doch den Zynismus der Welt im Bild zu spiegeln, ihn gar zu überzeichnen und übersteigern, wie Max Beckmann, Otto Dix oder George Grosz es getan haben, und die Abgründe des menschlichen Seins vorzuführen, das war ihm fremd.

Das Wesentliche alles Schrecklichen habe ich damals jedenfalls für mich behalten.

Fritz Steisslinger

Für Dix ist so etwas eine spießbürgerliche Hemmung, für Steisslinger ein Gebot der Humanität. Ein größerer Gegensatz in den Haltungen lässt sich kaum denken. Die Kunstgeschichtsschreibung ist in ihrem Urteil Dix gefolgt und hat sich bis heute mit ihm auf die Seite der extremen Entblößung extremer Gewalt geschlagen – die Diskretion, wie sie Fritz Steisslinger mit seiner Haltung und seinen Werken verkörpert, steht auf verlorenem Posten. Ein Umstand, über den sich nachzudenken lohnt.

— Fortsetzung folgt —